2.丘のまちづくりとバリアフリー

多摩ニュータウン再生での提案の背景にあったのは、長く続いた丘のまちづくりの時代が遺したバリアフリーの問題です。

1955年(昭和30)に日本住宅公団が設立されて、都市近郊部には次々と「団地」が誕生し、郊外の宅地開発も進められました。 高度経済成長期の急激な都市の拡大圧力によって舞台は次第に平野部から丘陵地へと拡大し、1960年に「丘陵地開発型ニュータウン」のさきがけともいえる千里ニュータウンが事業に着手、1965年には高蔵寺ニュータウン、1966年に多摩ニュータウンと、代表的な「丘陵地開発型ニュータウン」が次々と事業に着手し、丘のまちづくりの時代が長く続きました。 高低差のある丘陵地の地形を如何に処理するかは丘のまちづくり大きな課題のひとつです。いずれのニュータウンも開発当初から円滑な歩行者動線を確保には力を注ぎ、ネットワーク化された豊かな歩行者空間を整備しています。主要動線となる歩行者専用道路の階段には、車イスに配慮した勾配のスロープを併設する等のハンディキャップト対策としての取り組みも行われ、人に優しいまちづくりを目指してきました。しかし半世紀が経過した現在、急激な高齢化社会を迎え、これらのニュータウンが抱える「丘陵地の地形」は、一層重い課題となっています。公団設立当初の開発地では、ニュータウン再生・団地再生の取り組みが始まり、中層住宅にもエレベーターが設置されて住宅のバリアフリーは着実に進められています。丘陵地開発で整備された豊かな歩行者空間にも、構造的な高低差処理対策(昇降施設の設置)を施すなど、従来にも増して人に優しい歩行者ネットワークを確保するための改造が必要になっています。住宅と生活利便施設を結ぶバリアフリーな生活空間の確保、「まち全体のバリアフリー化」が求められているのです。

3.丘陵地ニュータウン再生への提案

「丘陵地ニュータウン再生」として、丘のまちの玄関口を、「まち全体のバリアフリー化」を進める大きな力になるような地域交流空間に創り変えることが多摩ニュータウンでの提案です。今までも幾つかの丘陵地開発地で、丘のまちの玄関口に、機械力による昇降施設を設置する試みが行われてきました。UR施行の名塩ニュータウンや民間開発のコモア四方津の玄関口には、斜行エレベーターが設置されています。

写真-1 |

|

写真-2 |

写真-1は多摩ニュータウンの丘の上の住宅地と京王堀之内駅とを結ぶ暫定エスカレーターで、住宅建設時に設置されました。これ等の施設が抱える課題は、管理主体と運営管理コストの問題です。公共的管理の場合の負担の低減を如何に図るか、民間事業者管理の場合は継続性の担保をどうするか、公民連携システムの強化等を検討する必要があります。 写真-2は1971年に多摩ニュータウン最初の入居が行われた諏訪団地の玄関口にある歩行者専用道路で、京王・小田急永山駅と住宅地を結ぶ主要なアクセスルートですが買物袋を提げて急な階段(傍にはスロープが設置されていますが)を登る姿が見られます。丘の上の諏訪二丁目分譲団地では建替え組合が設立されて多摩ニュータウン初の建て替えが始まっており、完成すれば現在の二倍の居住者を迎えることになります。 この歩行者専用道路の隣接地を、開放型の昇降施設のある地域交流施設と住宅との複合開発ゾーンとして再整備し、丘のまちの玄関口にふさわしい空間にするのが多摩での「丘陵地ニュータウン再生」の提案です。

模型写真(写真-3)の階段に隣接した建物が、屋上広場と昇降施設を地域に開放する交流施設(公益・業務施設)です。地域開放空間の管理コストの低減を図るため、同一敷地内の住宅と一体に計画し、事業計画段階から双方の役割分担を明確にする新たな公民連携のシステムを導入することも提案しています。 港区にある愛宕グリーンヒルズ(2001.10 森ビル+入江三宅設計事務所)の住宅棟に隣接したエレーベータータワーを、丘の上にあるがNHK放送博物館と一体化して開放型複合施設に見立て、住宅棟と融和したまちの姿が類似する既存の空間イメージです。

写真-4 住宅棟・エレベータータワー |

写真-5 エレベータータワー |

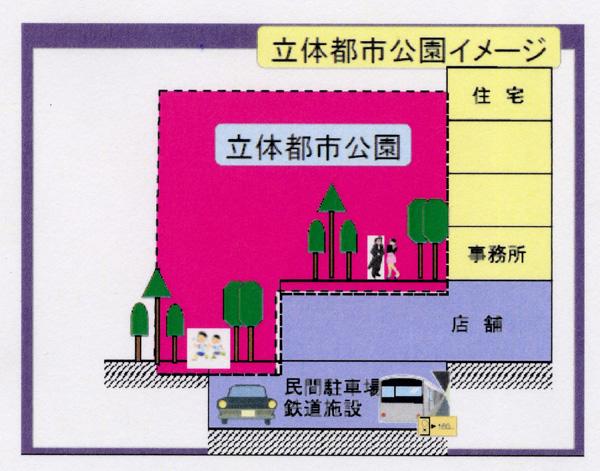

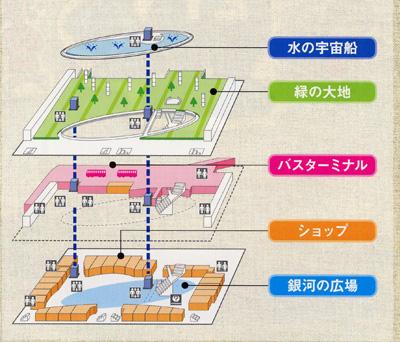

4.立体都市公園制度の活用

地域開放型施設の継続的・安定的な管理・運営を望む住民・利用者に、最も安心感を与えるのはどのような管理形態か、多摩ニュータウン再生では「立体都市公園制度」を参考にして検討しました。公園の一体的・立体的整備を可能にする立体都市公園制度が制定されたのは、2004年ですが、2002年に名古屋市の都心部にオープンした栄公園オアシス21(写真-6)が、制定のきっかけになっています。この事業は、市が都心部の貴重なオープンスペースを有効に活用する立体型の公園整備を目指して1986年にスタート、愛知県文化会館・NHK放送会館と旧栄公園の敷地を入れ替えてバスターミナルを移転集約化し、公園の地下利用と周辺施設とを連携・一体化を図って人々の交流が生まれる新たな都市拠点づくりを実現したものです。

|

|

|

このオアシス21がモデルとなって、都市部に不足する緑とオープンスペースを効率的に確保することを目的に立体都市公園制度が制定されました。

|

|

|

横浜の開港150周年を記念する施設として2009年にオープンした「アメリカ山公園」(写真-7)が、立体都市公園制度により整備された第1号施設で、横浜市は、みなとみらい線の元町中華街駅の駅舎上部にこの制度を活用し、高低差のある山手地区と元町地区のバリアフリー化を目指しました。

この公園が開園して一体化建物内の自由通路が利用に供され、地域の人たちの利便性が格段と向上するとともに、バリアフリーで「港が見える丘公園」につながる新たな歩行者回遊空間が誕生しました。

5.まとめ ―立体防災拠点施設モデルスタディに向けてー

立体都市公園制度による第1号施設として「アメリカ山公園プロジェクト」に取り組んだ横浜市のチャレンジ精神を、東日本大震災の被災地の復興計画の中に引き継いで展開してみようと考えたのが、表題の「高台住宅地と結ぶ立体防災拠点施設の開発研究」です。

元来、都市公園は多様な機能を有する都市の根幹的施設と位置づけられ、都市防災性の向上や地域づくり資する交流空間の役割も目的の一つとして掲げられています。立体都市公園制度が制定された年に国土交通省都市・地域整備局は都市公園法運用指針を定め、立体都市公園について地震災害時の避難場所の確保について趣旨に明記し、道路・駅・その他公衆の利用する施設と連絡する傾斜路・階段・昇降機のアクセスの確保についても具体的に記しています。

立体防災拠点施設づくりの推進をバックアップする施策として、立体都市公園制度の適用が効果的ではないかと考えます。「復興都市研究会」では、東北の被災地で復興計画づくりに取り組んでいる都市計画コンサルタントの協力を得ながら、立体防災拠点施設のモデルスタディを実施する高台と平地部を結ぶ結節点の候補地を、現在探索中です。具体的なモデルスタディを進めながら、実現に向けての議論をさらに深めることにしています。

|

|

|

(都市づくり研究所)